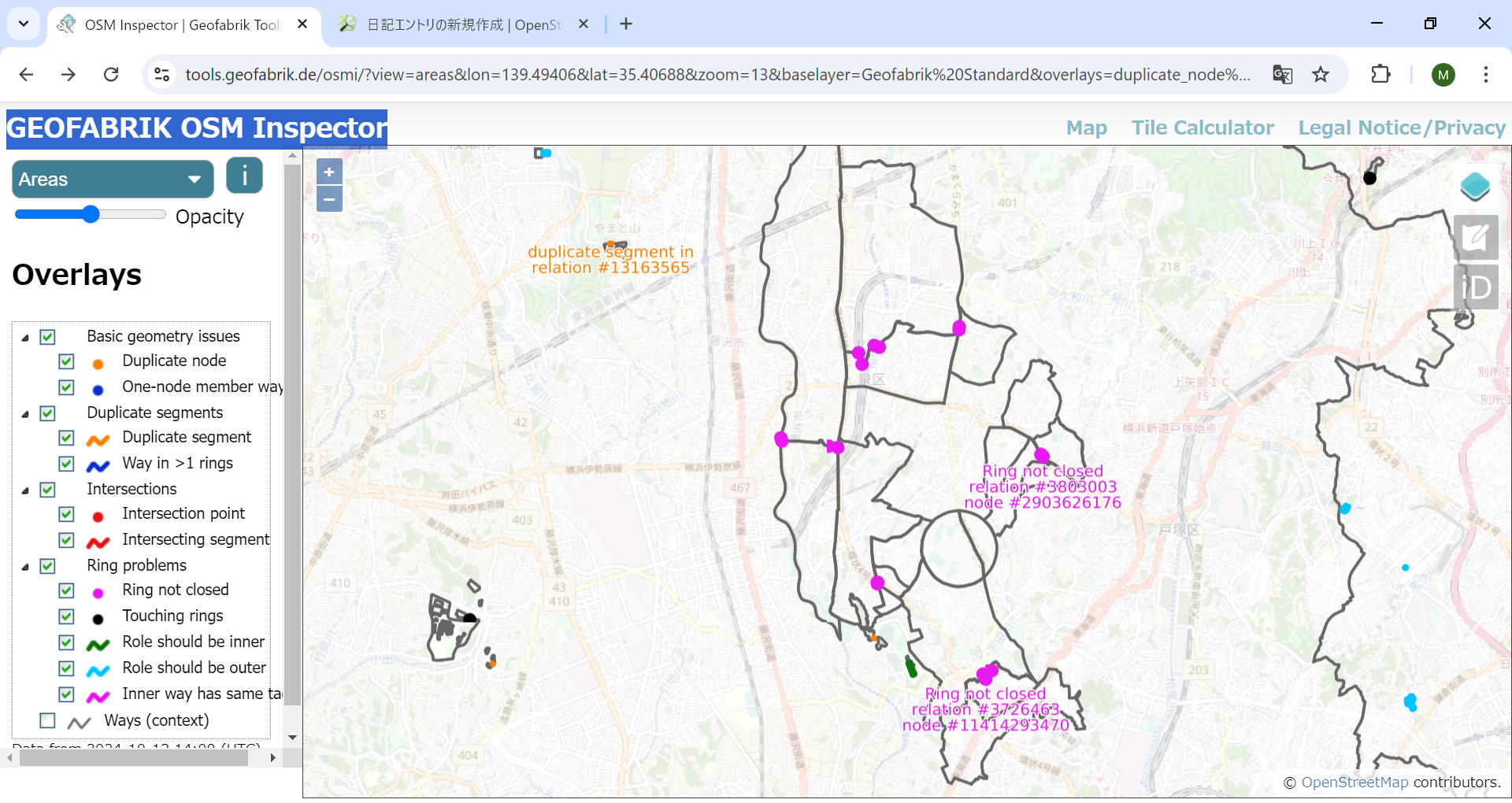

OSMデータのエラーチェックおよび修正

Posted by a2021 on 14 October 2024 in Japanese (日本語). Last updated on 20 November 2024.Geofabrik OSM Inspector

何年か前には、広域森林などがよく壊されていた。 エラーチェックにOSM Inspector をよく使った。 近年は OSM Inspector を使っていない。機能が豊富なので、使いこなすのは簡単ではない。

左上の選択は 「Areas」とする。目下、横浜市泉区をマッピングしているので、そのあたりを 表示してみた。

かなり多くのエラーがある。OSM Inspector でエラーを見つけ、relation とか way などの osm_id を JOSM に入れて、エラーオブジェクトを表示する。

二つのポリゴンで描かれた公園の接合部にエラーがあった。合体させて、一つのポリゴンにした。

boundary=administrativeの一部が欠けていた。このエラーは多くある。 とりあえず、簡単な2件のエラーを修正した。

農地をouter polygonとするマルチポリゴンのエラーも修正した。

OSM Inspector にエラー修正が反映されるのは確か数日後であったと記憶する。

今回、4つのエラーを修正したが、まだ多くのエラーが残っている。 境界線エラーが多いと思われる。

誤って消されたとは限らず、分かる範囲で境界線を描き、不明分が描き残されているのかもしれない。境界線が交差のない閉ループにならなければ、エラーとなる。

道路や河川の県境などは現地確認できるが、詳細な境界線の確認には手がかかる。 残りのエラーのいくつかは後日修正するが、修正できないものもあるだろう。

行政境界線を強調表示する[2024.11.15]

日本地図全体では無数のエラーがある。横浜市泉区では、特に、行政境界線のエラーが多かった。いくつかは修正したが、簡単には修正できないものもある。