불탑(Pagoda)과 사리탑, 부도(Stupa)에 대하여...

Posted by adreamy on 8 November 2022 in Korean (한국어). Last updated on 12 November 2022.먼저, ‘불탑’(일반적인 ‘탑’(tower)과 구분하기 위하여 불교 유산인 탑은 ‘불탑’으로 표현하였습니다.)과 ‘사리탑’, ‘부도’의 번역부터 애매모흐~~~

불탑(Pagoda)의 일반적 풀이

- OSM에서 key : tower:type=pagoda

- 들어갈 수 있다.

- (기능을 다 갖추지 않은)건물과 비슷

- 쓰임새 : 기념물의 성격

사리탑, 부도(Stupa)의 일반적 풀이

- 그 밖에도 승탑, 묘탑, 사리묘탑 등으로 부름

- OSM에서 key : man_made=stupa

- 들어갈 수 없다.

- 끝이 뾰족하다.

-

쓰임새 : 부처의 (몸과 관련된)보물 보관

- 덧붙임. 한국에서 ‘불탑’과 ‘부도’는 모양으로 나눈다는 주장도 있습니다.(나무위키, 위키백과) 불탑은 네모꼴, ‘부도’는 ‘여덟모꼴’(고려, 신라 양식)이나 종모양(조선 전후 양식)으로 만든다고… (제 의견을 덧붙이자면, 한국에서는 이 뜻매김이 꽤 깔끔합니다. 크기나 모양의 다른 요소와 상관없이 꽤 깔끔하게 나눌 수 있습니다. 오예~)

문제점

- 단순히 크기로 나누기는 어렵다.(동남아에는 무척 큰 사리탑도 있다. 한국에는 들어갈 수 없을 정도로 작은 모양의 pagoda도 있는데 그 안에 부처님 사리가 들어있기도 하다.) 한국에서 사리탑은 탑에 사리를 넣은 것이지만, 사리를 넣은 부도는 동남아와는 모양이 다르다.(끝이 뾰족하지 않은 경우도 많고 기껏 지붕 모양을 얹은 것이 대부분.) : 아무래도 이건 지붕 기울기가 가파른 동남아시아와 느린 동아시아의 건축 양식의 차이에서 오는 듯.

- 일반적 풀이는 주로 서양 사람들이 남아시아, 동남아시아의 유물을 보고 뜻매긴 듯.

다보탑의 경우 탑이면서 안에 사리가 들어있었다고… 그럼 다보탑은 pagoda일까, stupa일까?(미치겠네… ㅡ.ㅡ) 또 다른 보기로, 부도탑은 탑과 비슷하게 생겼으나 여덟모꼴인 것만 다름. 부도탑 보기

게다가, Tag:man_made=stupa 항목에서는 ‘1미터 정도의 작은 조각품 같은 것에는 붙이지 말라고 되어 있…… (어쩌라고요… ㅡ.ㅡ;;)

여기서도 OSM이 서양 시선에 기울어 있는 걸 볼 수 있다고 생각하는데, 서양 특유의 유산은 꽤 다양하고 여러가지로 정의되어 있는데 견줘, 동양 특유의 유산에 대해서는 보편적이지 않거나 서양에 먼저 알려진 특정 나라, 특정 문화권에 치우쳐 있는 경우가 많다고 봅니다.(제가 서양 문화를 다 이해하고 있는 게 아니므로 그 정확성까지는 말하기 어렵습니다만, …) 이것은 특별한 자격이 없는 여느 사람들이 만드는 위키 데이터의 특성상 어쩔 수 없는 면도 있다고는 생각합니다만, 여전히 바로 잡기 어려운 측면도 있다고 생각합니다.

이와 얽혀서 OSM 사랑방에 올린 글입니다.

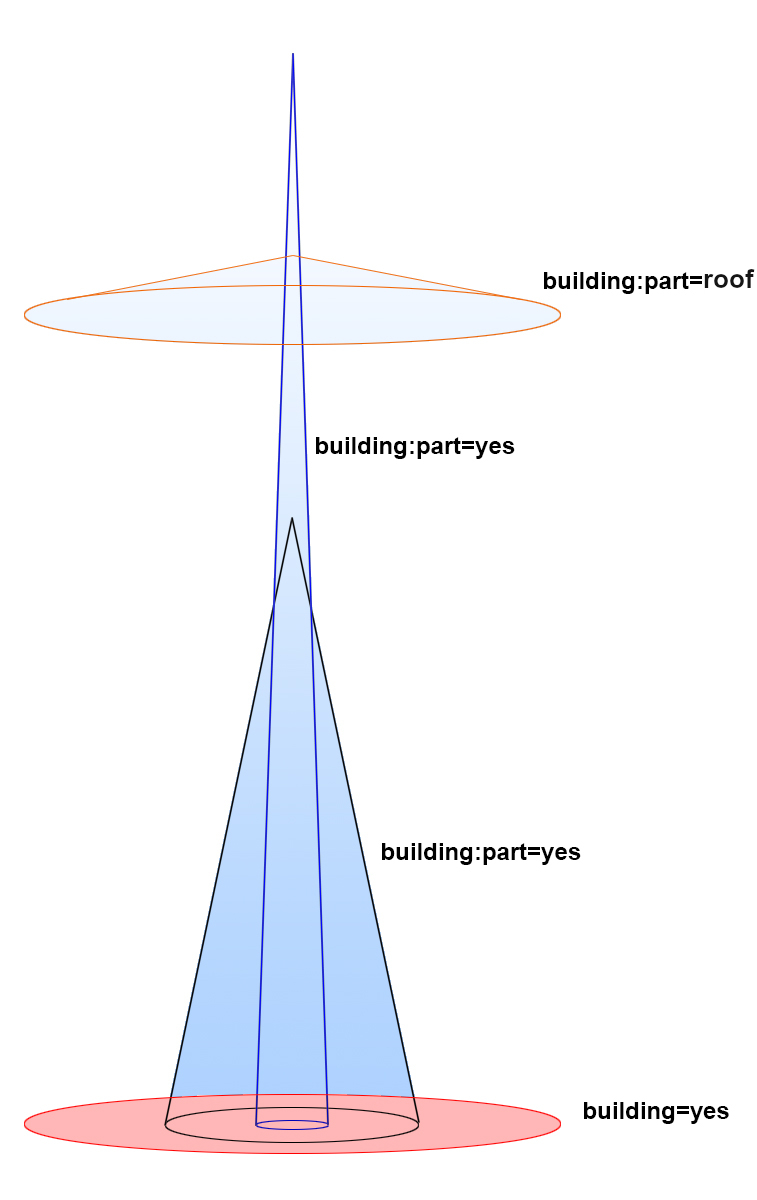

물론 제대로 그리려면 지상부터 맨 위까지 모든 공간이 쓰이고 있는 부분과 그렇지 않은 부분을 나눠서 그려야 하겠으나(층 수가 낮은 부분이나 가운데가 비고 그 위에 쓰이는 공간이 있는 경우 등:

물론 제대로 그리려면 지상부터 맨 위까지 모든 공간이 쓰이고 있는 부분과 그렇지 않은 부분을 나눠서 그려야 하겠으나(층 수가 낮은 부분이나 가운데가 비고 그 위에 쓰이는 공간이 있는 경우 등: