2008年にはOpenStreetMapつながりで多くの方々と出会うこととなります。なんと言っても2008年に出会ったキーマンはmiurahrさんです。 miurahrさんは、2008年にOSM国内コミュニティスタートとなるtalk-jaメーリングリストを立ち上げ、ドキュメント等の整備をいち早く進め、芽生えたOSM活動の活性化に大きく貢献してきました。現在もOpenStreetMap Foundation Japanの代表理事を務めています。 またmiurahrさんは当時からOSS、他の分野でも秀でた活躍をされていて、その手腕をOSMへの貢献と普及に発揮することとなります。

2008年6月、OSM国内メーリングリストに「7月アイルランドでState of The Map 2008」というメールをmiurahrさんが投稿します。 「私はアイルランドで7月に開催されるOSM国際会議 SotM2008に行って、日本の活動をプレゼンします。いっしょに行かれる方はいますか?」という内容でした。私はOSM活動に参加する前まで海外とはほぼ縁遠い生活でした。ツアーパックで新婚旅行、観光旅行へ行ったぐらいで自分でチケット、旅程を組む経験などはゼロでした。 それでも創成期のOSMを見たい、世界のメンバーに会いたいという強い気持ちが収まらず、miurahrさんの「行きませんか」に「アイルランド行きます」と手をあげました。 これが後のState of The Map、渡航大好きの始まりとなりました。

そして7月、海外エキスパートのmiurahrさんに旅程、チケット手配をお任せしている一方で、海外行きに慣れない私は不安半分、田舎でアイルランド行きの準備をしていました。出発当日、ほぼ面識のないmiurahrさんと成田空港第一ターミナルの北ウィングの角で、どんな人かなーと思いつつ早朝待ち合わせ。そこにスタスタとmiurahrさんが登場、親切にスケジュールを説明してもらいましたが、話半分?でわかったふりしてチェックイン(笑、ロンドン経由アイルランドSotM2008への旅に出発しました。 出会いは未来、この一歩を踏み出したことが私にとってとても大きなものとなりました。

SotM2008会場でのmiurahrさんとSteve Coast氏

OSMとは関係なく、当時、延々と続く海岸線で海岸清掃をする際に、目標物がなく清掃エリアの区割りがわからないので、GPSロガー使うのはよいかもとGarminのLegendを使っていました。

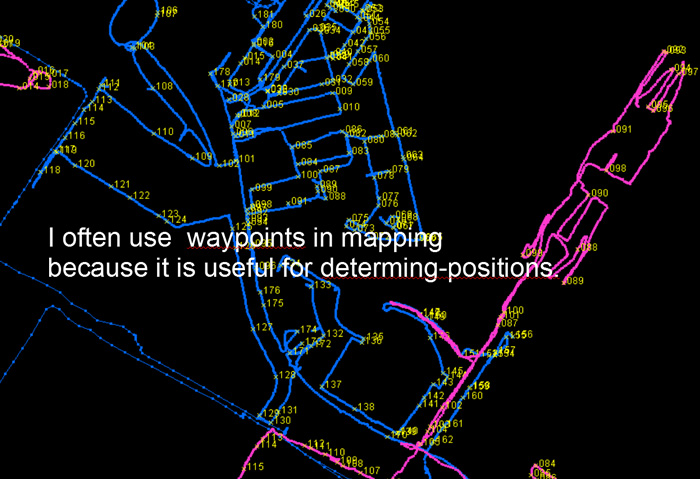

はじめてのGPSロガーLegend、楽しかったです。モノクロ画面でかなり粗い、ドットが目立つベースマップですが、そこに自分のポジションがリアルタイムに見れて、記録されるのはワクワクしていました。

そのLegendをOSMに使うこととなります。そのあと10年以上の付き合いになる名機Garmin60csxを購入、日本、海外でのGPSログ収集の相棒となりました。苦楽を共にした60csxでした。

OSMとは関係なく、当時、延々と続く海岸線で海岸清掃をする際に、目標物がなく清掃エリアの区割りがわからないので、GPSロガー使うのはよいかもとGarminのLegendを使っていました。

はじめてのGPSロガーLegend、楽しかったです。モノクロ画面でかなり粗い、ドットが目立つベースマップですが、そこに自分のポジションがリアルタイムに見れて、記録されるのはワクワクしていました。

そのLegendをOSMに使うこととなります。そのあと10年以上の付き合いになる名機Garmin60csxを購入、日本、海外でのGPSログ収集の相棒となりました。苦楽を共にした60csxでした。