‘터널(tunnel)‘은 완전히 땅 속에 파묻혀 있는 굴입니다.

그 밖에 ‘터널’과 비슷하지만 ‘사태방지시설(tunnel=avalanche_protector)‘은 시설물의 벽체가 겉으로 드러나 있습니다. 산사태나 눈사태 같은 것을 막기 위해 만든 구조물입니다.

그에 견줘 ‘건물 통로(tunnel=building_passage)는 건물을 뚫고 지나가는 모양새입니다.

건물을 지나가려는 것이 아닌 복도는 ‘highway=corridor’를 써야 합니다.

Diary Entries in Korean

Recent diary entries

먼저, ‘불탑’(일반적인 ‘탑’(tower)과 구분하기 위하여 불교 유산인 탑은 ‘불탑’으로 표현하였습니다.)과 ‘사리탑’, ‘부도’의 번역부터 애매모흐~~~

불탑(Pagoda)의 일반적 풀이

- OSM에서 key : tower:type=pagoda

- 들어갈 수 있다.

- (기능을 다 갖추지 않은)건물과 비슷

- 쓰임새 : 기념물의 성격

사리탑, 부도(Stupa)의 일반적 풀이

- 그 밖에도 승탑, 묘탑, 사리묘탑 등으로 부름

- OSM에서 key : man_made=stupa

- 들어갈 수 없다.

- 끝이 뾰족하다.

-

쓰임새 : 부처의 (몸과 관련된)보물 보관

- 덧붙임. 한국에서 ‘불탑’과 ‘부도’는 모양으로 나눈다는 주장도 있습니다.(나무위키, 위키백과) 불탑은 네모꼴, ‘부도’는 ‘여덟모꼴’(고려, 신라 양식)이나 종모양(조선 전후 양식)으로 만든다고… (제 의견을 덧붙이자면, 한국에서는 이 뜻매김이 꽤 깔끔합니다. 크기나 모양의 다른 요소와 상관없이 꽤 깔끔하게 나눌 수 있습니다. 오예~)

문제점

- 단순히 크기로 나누기는 어렵다.(동남아에는 무척 큰 사리탑도 있다. 한국에는 들어갈 수 없을 정도로 작은 모양의 pagoda도 있는데 그 안에 부처님 사리가 들어있기도 하다.) 한국에서 사리탑은 탑에 사리를 넣은 것이지만, 사리를 넣은 부도는 동남아와는 모양이 다르다.(끝이 뾰족하지 않은 경우도 많고 기껏 지붕 모양을 얹은 것이 대부분.) : 아무래도 이건 지붕 기울기가 가파른 동남아시아와 느린 동아시아의 건축 양식의 차이에서 오는 듯.

- 일반적 풀이는 주로 서양 사람들이 남아시아, 동남아시아의 유물을 보고 뜻매긴 듯.

다보탑의 경우 탑이면서 안에 사리가 들어있었다고… 그럼 다보탑은 pagoda일까, stupa일까?(미치겠네… ㅡ.ㅡ) 또 다른 보기로, 부도탑은 탑과 비슷하게 생겼으나 여덟모꼴인 것만 다름. 부도탑 보기

게다가, Tag:man_made=stupa 항목에서는 ‘1미터 정도의 작은 조각품 같은 것에는 붙이지 말라고 되어 있…… (어쩌라고요… ㅡ.ㅡ;;)

여기서도 OSM이 서양 시선에 기울어 있는 걸 볼 수 있다고 생각하는데, 서양 특유의 유산은 꽤 다양하고 여러가지로 정의되어 있는데 견줘, 동양 특유의 유산에 대해서는 보편적이지 않거나 서양에 먼저 알려진 특정 나라, 특정 문화권에 치우쳐 있는 경우가 많다고 봅니다.(제가 서양 문화를 다 이해하고 있는 게 아니므로 그 정확성까지는 말하기 어렵습니다만, …) 이것은 특별한 자격이 없는 여느 사람들이 만드는 위키 데이터의 특성상 어쩔 수 없는 면도 있다고는 생각합니다만, 여전히 바로 잡기 어려운 측면도 있다고 생각합니다.

이와 얽혀서 OSM 사랑방에 올린 글입니다.

운전을 배우는 가장 확실한 방법은 바로 손수 운전을 하면서 익히는 것입니다.

하지만 이렇게 하면 너무 위험 부담이 크기 때문에 이론을 가르치고 방법을 가르치고 그리고 안전한 곳에서 익히고 그렇게 면허를 따고 나서 길로 나서는 것입니다.(면허를 따고 나서도 실제 길에 익숙해 지는 과정으로 ‘연수’라는 것도 하게 됩니다.)

OSM 그리기(매핑)은 운전 만큼 위험한 일이 별로 없기에 약간만 공부를 하고는 바로 하실 수 있습니다.

혹은 성격이 급하신 분은 바로 그리기에 손을 댈 수도 있습니다.

하지만 이렇게 하면 이미 서로 정한 규칙에 따라 그리던 것에 뜻하지 않게 방해를 하고 이미 해 놓은 것을 망가뜨리는 일도 종종 벌어집니다.

사실 OSM이 꽤 되었기 때문에 그 동안 정해놓은 원칙, 규칙 같은 것이 꽤 많습니다.

그걸 다 익히고 나서 발을 딛으려 한다면 아마 지레 지쳐 나가떨어질 것입니다.

그래서 어려운 얘기 다 빼고 가장 쉬운 것부터 해 보실 수 있도록 설명해 보고자 합니다.

먼저 가질 마음의 자세

- 가장 기초적인 것만 건드리겠다는 생각

- 내 능력 밖의 일은 다른 사람에게 맡기겠다는 생각

(고치고 있습니다.)

https://master.apis.dev.openstreetmap.org 에 가입을 해서 연습처럼 그려볼 수 있습니다.

이 곳은 OSM과는 다른 공간으로 설령 잘못 그린다 해도 OSM에는 영향이 없습니다.

실수를 할까 걱정이 되신다면, 이 곳에서 충분히 연습하신 다음에 OSM에 적용을 해도 좋을 것입니다.

다른 분들도 함께 하는 공간이기 때문에 좀 틀리는 것은 상관이 없으나 일부러 훼손을 하지는 마시기 바랍니다.

매핑에 서툴러서 저가 하는 것이 제대로 되었는지 검증받고 싶거나, 확실하지는 않지만 뭔가 흠이나 탈이 있어 보이거나, 할 수 있는 한 정확하게 편집한다고 했지만 더 잘 알 만한 사람이 검증해 주었으면 싶거나, 바뀌었거나 아닌 것은 확실하나 어떻게 바뀌고 어떻게 아닌지 까지는 잘 모르거나, 그 밖에도 사람 땅그림이들이 검증하거나 더 자세히 고쳐주었으면 하는 것이 있으면 ‘고쳐주기’ 속성에 확인해 줄 사항을 적어주면 됩니다.

도움이 필요합니다. ‘가격 정책’에 대한 태그를 제안해 보려 합니다.

I need help. I would like to suggest a tag for ‘price policy’.

- ‘가격 정책’에 대한 태그를 제안해 보려 합니다. 한국말과 영어가 능숙하신 분들의 도움의 손길을 부탁드립니다.

- 먼저 ‘제안‘과 ‘제안 절차‘라는 OSM 위키 문서가 있는데 한말글로 번역이 되어 있다면 관심을 가지는 분들이 좀더 늘어날 것 같습니다.

내용

(물건에 대한 가격은 아니고)어떤 장소나 시설물에 대한 가격 정책 안에는 여러가지 하위 정책을 가진 경우가 많습니다. 대한민국을 보기로 들어, 노인 우대, 어린이 할인, 학생 할인, 유공자 할인, 지역민 할인 혹은 무료, … 이런 수많은 정책들을 속성에 반영해 둔다면 자료를 추출하거나 필터링할 때 큰 도움이 될 것 같습니다.

(작성 중……)

OSM에서 정의한 속성 규칙에 맞지 않는 곳을 보여주는 연장

Nominatim QA Tool

특히 차길 갈림길에서 진행방향을 잘 표시해 주는 것은 지도의 쓰임새를 좋게 하는 데에 무척 중요합니다.(나중에 그림을 덧붙이겠습니다.)

진행방향에 따른 차선이 나뉘어 있지 않고 하나로 그려진 경우, 특히 골목길이 큰 길과 만나는 경우에는 가끔 우합류는 허용이 되지만, 좌합류는 (중앙차선에 막혀)허용이 되지 않는 경우가 있습니다. 또 갈림길 대기선에서 유턴이 허용되지 않는 경우도 가끔 있고요… 이런 것들이 표시가 되지 않으면 길찾기를 했을 때 아주 엉뚱한 경로를 알려주게 됩니다. (브라우저 안 편집기(iD)에서는 이게 참 쉬운데, JOSM에서는 제가 방법을 터득하지 못한 건지 꽤 어렵고 복잡하네요. 쉽게 할 수 있는 수를 아시는 분이 계시면 좀 알려주시면 고맙겠습니다.) 갈림길의 점을 누르면 진행방향 표시를 할 수가 있는데, 여기서 진행을 해도 되는 방향을 정해 주면 됩니다.

이것은 특히 길찾기 같은 걸 할 때 정확한 정보를 줄 수 있어 무척 중요합니다. 많은 분들이 좀더 신경을 써 주시면 아주 쓸모있는 OSM이 될 것이라 생각합니다.

청량산 트랙 수정

단순히 아파트 동호수를 101, 102, 103 등의 숫자로만 표시 하는 것은 문제가 있다고 봅니다. 검색창에 102만 처도 해외의 우편 번호가 먼저 나옵니다. 101은 부산의 역으로 나옵니다. 실생활에서도 A아파트 102동이라고 하지 숫자로 부르지는 않습니다. 검색엔진을 고려해서 숫자만 붙이지 말고 101동, 102동, 103동, 201동처럼 동을 붙여서 적어야 찾기 편해집니다. 101 102 201등 숫자는 어느 아파트의 동을 검색하려면 찾기가 어렵습니다. 네이버 지도나 카카오맵에서도 멀리서는 숫자로만 표기하지만 동은 가까이 축적해야 붙습니다.

.

..

오픈스트리트맵에서 ‘행정 구역’을 나타내는 방법

-

boundary=administrative태그로 나타냅니다.-

admin_level=2(국가) -

admin_level=4(광역자치단체. 광역시, 도 등) -

admin_level=6(기초자치단체. 시, 군, 자치구.) -

admin_level=7(자치구가 아닌 구. 일반구) -

admin_level=8(읍, 면, 동, 가) -

admin_level=10(리, 통)

-

※ 일부 국가에서는 admin_level=11을 사용하기도 합니다. 한국도 반을 나타내는 데 해당 태그를 사용할 수 있겠지만, 현실적으로 반의 영역은 쉽게 알 수 없기 때문에 현재로서는 admin_level=11을 도입할 필요성은 높지 않아 보입니다.

오픈스트리트맵에서 ‘중심지(시내, 읍내)’을 나타내는 방법

도시

-

place=city태그로 나타냅니다.

하위 태그:

1.place=borough: 아래의 suburb와 유사하지만 행정 구역의 의미가 강합니다. 현재 한국에서는 자치구와 일반구로 사용하고 있습니다.

2.place=suburb: 도시의 큰 구획입니다.

3.place=quarter: 도시의 중간 구획입니다. 현재 일부 지구에 사용됩니다.

4.place=neighbourhood: 도시의 작은 구획입니다. 현재 일부 동에 사용됩니다.

※ 각 구획은 (국가에 따라) 행정 구역일 수도 있고, 아닐 수도 있습니다.

※ 구획의 경계는 명확하지 않을 수 있고, 서로 겹칠 수도 있습니다.

※ 시내/읍내의 규모에 따라 suburb-quarter-neighbourhood 중 일부를 적절히 생략할 수 있습니다.

시골

-

place=town(읍/면소재지 크기),place=village(리의 중심지 크기) 태그로 나타냅니다. 현재place=town을 구에 사용하는 경우가 간혹 있는데, 읍소재지 크기의 소도시에 적절한 태그라는 점을 고려하면 구에는 위에서 언급한place=borough를 사용하는 것이 적절해 보입니다. - 리의 중심지보다 작은 자연마을에는

place=hamlet을 사용할 수 있고, 한두 가구만 있는 작은 주거지에는place=isolated_dwelling을 사용할 수 있습니다.

※ 시내/읍내의 규모에 따라 suburb-quarter-neighbourhood 중 일부를 적절히 생략할 수 있습니다.

그렇다면 ‘군’은?

-

place=county로 나타내지만, 해당 태그는 단순히 토지 경계를 나타내는 용도지, 인구 밀집지를 나타내는 용도의 태그가 아닙니다. 실제로 한국도 동 없이 읍면만으로 군을 구성한다는 점을 고려해 보면 어느 정도 맞아떨어집니다. - 그렇다고 군에

place=city태그를 넣기에는 마땅히 넣을 장소가 없고(군청소재지와 그렇지 않은 읍의 인구 차이가 거의 없음, 읍에place=city를 붙이기에는 체급이 너무 작음),place=town은 이미 읍면에 사용하고 있습니다.- 시에는 읍에도, 면에도 속하지 않는 동이 있기 때문에 그 자리에

place=city를 넣을 수 있습니다.

- 시에는 읍에도, 면에도 속하지 않는 동이 있기 때문에 그 자리에

-

Place=city, town, village를 행정 구역의 의미보다는 인구 밀집지의 의미로 보면 왜 OSM Carto에서 군을 눈에 잘 띄지 않게 렌더링하는지 이해할 수 있습니다.

태그의 본래 정의에 맞추기 위한 제안

나는 이 완벽한 날을 즐겼다

위키와 같이 뭇사람들이 꾀를 내어 정보를 모으는 곳이 서로 명료하면서도 명확하게 정리하기가 어렵다는 성격을 이해합니다만, 가끔은 좀 너무 세분화하다 보니 비슷한 성격을 제각각으로 나타내기도 하고 그러다 보니 이미 있는 속성이 다른 속성을 다 품기에 모자라기도 하는 점들이 많은 것 같습니다.

(그런 생각이 몇 번 들었지만 매번 모아둔 것은 아니므로 여기서는 한 가지 보기를 들어 얘기를 풀어 보겠습니다.)

성스러운 곳을 나타내는 구조물에 ‘토리이’라는 것이 있습니다.

아시는 분은 아시겠지만 일본에서 신사 같은 곳 들머리에 많이 세워져 있습니다.

하지만 이건 일본 특유의 풍속은 아니고 각 나라마다 비슷한 성격을 가진 구조물들이 있습니다.(그에 견줘 ‘신사’는 일본 특유의 구조물로 보아 줄 수 있을 것입니다.)

비슷한 것으로 우리나라에는 ‘홍살문’이 있으며 ‘중국’에는 ‘패루’(牌樓), 인도에는 ‘토라나’, 타이에는 ‘사오칭차’, 벹남에는 ‘땀꽌’이라는 것이 있습니다.

덧붙이자면 중화문화권 성격이 강한 곳에서는 중국식 ‘패루’를 본뜬 모양이 많기는 하지만(벹남 등) 아마도 그 뿌리는 인도의 ‘토라나’로 보고 있는 듯합니다.(‘위키백과’에도 ‘Evolved from the Indian subcontinent’s torana through the introduction of Buddhism to China, it has developed many styles and has been introduced to other East Asian countries, such as Korea, Japan, and Vietnam.’라고 적어 놨습니다.)

그런데 이것을 OSM에서는 ‘토리이’(torii)-‘도리이’라고 번역-로만 표현이 되며 홍살물(hongsalmun)이나 ‘패루’(pailou)나 ‘패방’(paifang), 심지어 이런 양식의 기원이라는 인도의 ‘토라나’(torana)를 입력하면 그냥 ‘인공지물’로만 표현이 됩니다.

이는 힘센 문화 혹은 앞서 알려진 문화가 권리를 다 가지는 문화제국주의, 문화선점주의라고 생각합니다.(마치 ‘김치’를 변형한 ‘기무치’를 국제 표준으로 인정받는 것과 비슷하다고 보시면 될 것 같습니다.)

이는 신성한 곳을 표시하는 구조물을 나타내는 키로 아울러서 표현하는 것이 맞다고 생각하며 만약 굳이 개별 표현을 써야 한다면 그 기원이라고 인정받는 ‘man_made=torana’가 되어야 맞다고 생각합니다.

만약 그렇지 않다면 (일본에)’토리이’가 있듯이 ‘홍살문’, ‘패루’ 같은 속성도 함께 있는 것이 맞다고 생각합니다.

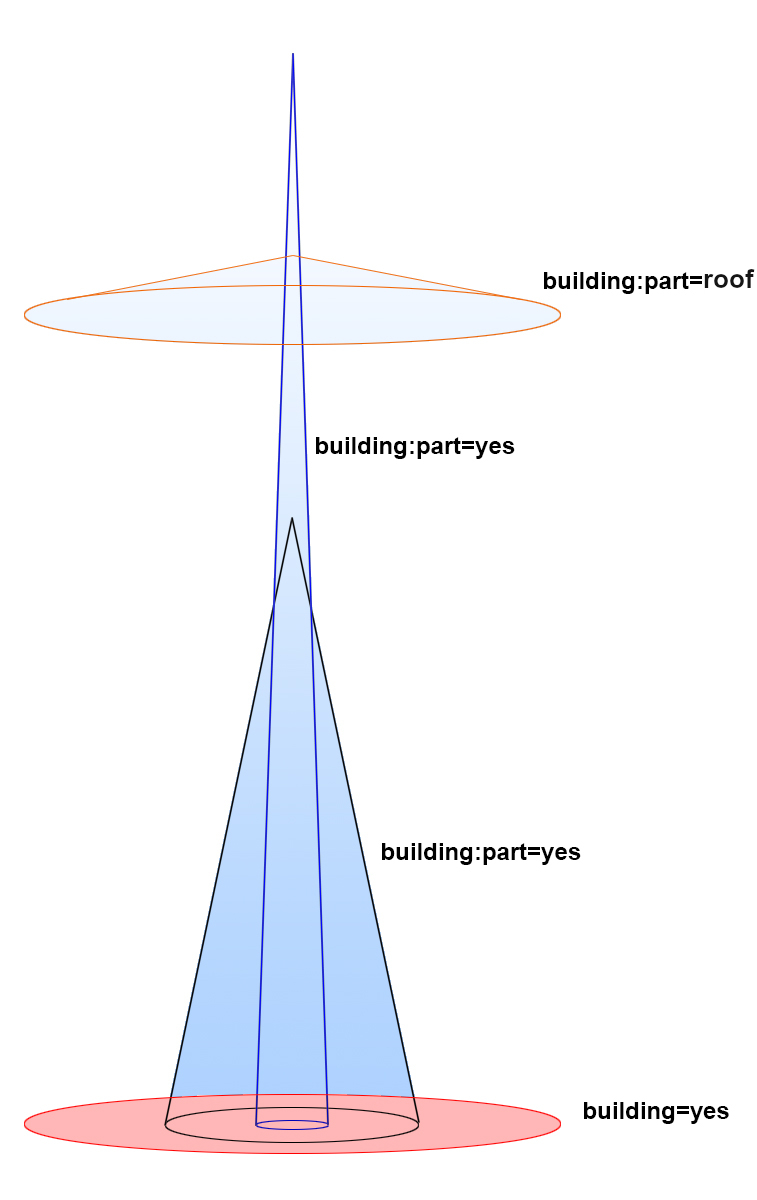

OSM에서 건물(building)을 그릴 때는 (굳이 입체로 표현하지 않는다면)대개는 그 옆 모양에 얽매이지 않고 위에서 봤을 때의 모양을 따서 그리기로 되어 있고 저 역시 그리 했습니다만, 이 수는 꽤 큰 문제가 있다고 생각이 들었습니다.

물론 제대로 그리려면 지상부터 맨 위까지 모든 공간이 쓰이고 있는 부분과 그렇지 않은 부분을 나눠서 그려야 하겠으나(층 수가 낮은 부분이나 가운데가 비고 그 위에 쓰이는 공간이 있는 경우 등:지면에서 시작하지 않는 부분을 가진 건물) 모든 건물을 처음부터 그런 식으로 그리기는 어려울 것입니다.

하지만, (OSM에서)’고정된 기둥’과 ‘갖춰진 시설물로써 지붕’이 있는 것을 ‘건물’(building)로 본다 하더라도, 그릴 때는 제 구실을 하는 부분과 ‘큰 기능은 없는’ 부속 부분은 나눠서 그릴 필요가 있을 것 같습니다.

물론 제대로 그리려면 지상부터 맨 위까지 모든 공간이 쓰이고 있는 부분과 그렇지 않은 부분을 나눠서 그려야 하겠으나(층 수가 낮은 부분이나 가운데가 비고 그 위에 쓰이는 공간이 있는 경우 등:지면에서 시작하지 않는 부분을 가진 건물) 모든 건물을 처음부터 그런 식으로 그리기는 어려울 것입니다.

하지만, (OSM에서)’고정된 기둥’과 ‘갖춰진 시설물로써 지붕’이 있는 것을 ‘건물’(building)로 본다 하더라도, 그릴 때는 제 구실을 하는 부분과 ‘큰 기능은 없는’ 부속 부분은 나눠서 그릴 필요가 있을 것 같습니다.

‘건물’을 여러 분야에서 나름대로 정의할 수 있겠지만, 가장 기본적으로 ‘건물’을 어떻게 정의할 수 있을까요?

‘땅에 고정된 기둥 + 고정된 지붕 (+힘을 받는 벽체)’ 정도로 볼 수 있지 않을까 싶습니다.(순전히 제 생각)

선상가옥이나 이동주택은 건축법에서는 ‘건물’로 안 볼지도 모르겠으나 어쨋든 OSM에서는 ‘건물’(building)로 보고 있습니다.

OSM에서 ‘highway’는 ‘고속도로’가 아닌 ‘길’을 뜻하는 것처럼, OSM에서 ‘building’도 ‘건물’이 아니라 (고정된)’건축물’이나 (고정된)구조물(structure) 정도로 보면 될 것 같습니다.(앞으로도 ‘건축물’은 OSM에서 ‘building’을 이르는 말과 같은 말로, ‘건물’은 OSM에서의 속성으로만 쓰던지, 건축법 상의 ‘건물’이란 말로 쓰기로 하겠습니다.)

그 기준에 비추어, 기둥과 지붕이 있더라도 기둥이 고정되어 있지 않거나 지붕 전체가 고정되어 있지 않다면 ‘건물’(건축물)로 보지 않는 것은 옳겠습니다.

마찬가지로 ‘간이 차간’(carport;기둥에 지붕만 있고 벽은 없는 주차 공간) 조차도 ‘건축물’(building)로 보는 것은 그럴 법 하다고 볼 수 있겠습니다.

하지만 약간 문제가 있는 것이, 건물에 딸린 부속물(튀어 나온 지붕 같은)도 ‘건축물’(의 일부)로 보고 있는데 이는 어쩌면 당연한 일이라고 볼 수도 있으나 정작 문제는 ‘출입문’(정문)은 건물(building) 외곽선에 점(node)으로 있어야 한다는 것입니다.

그럼 실제 건물 외곽선이 건물 본체보다 튀어나온 경우에는?

또, 건물 아래로는 경로가 지나갈 수 없습니다.(그런 경우가 아주 없는 것은 아닌데, 건물 아래에 회랑처럼 통로로 쓰이는 곳은 다른 속성이 있습니다.)

그런데 실제로는 우리나라 한옥의 경우에는 지붕 아래에 다른 건물이나 지붕이 걸쳐 있는 경우도 많고 서양 건축에서도 ‘지붕’이란 것이 있는 만큼 그런 경우가 없지 않습니다. 대체 왜 이렇게 정한 걸까요???

건물 선 안으로 경로가 겹치게 할 때는 레이어 값을 다르게 줄 수도 있고, 건물 안에 통로를 표시할 수 있는 키 값도 있으나 지나갈 목적으로 만든 ‘통로’와 그냥 건물 아래로 지나갈 수 있는 것과는 다른 문제인 것 같습니다.(그럼 레이어 값이 답?)

깔끔하고 완벽하게 합의하기 쉬운 문제도 아니겠지만 이건 좀 정의를 잘못 한 게 아닌가 싶습니다.

따지다 보면 그런게 꽤 많아서, 뭐, 인제 그러려니 합니다만… ^^;;

놀이기구로 ‘루지’(Luge)라는 게 있습니다.

이는 당연히 운동경기 ‘루지’와는 다르게, 썰매 비슷한 것을 탄다는 공통점이 있지만 운동경기도 아니고 그렇게 빨리 달리지도 않으며 무엇보다도 목적이 다릅니다.(이 뒤로는 특별히 달지 않는다면 ‘루지’는 ‘놀이기구’를 말하는 것입니다.)

(놀이기구로 ‘루지’에)여러가지가 있겠지만 ‘스카이라인’이라는 기업에서 운영하는 것은 ‘루지’라고 하는 바퀴 달린 썰매와 이용자를 높은 곳으로 옮겨주는 리프트를 쌍으로 운영합니다.

OSM에 보면 이것을 여러가지로 지정하고 있는데 그에 관한 의견입니다.

여기서 말하는 ‘스카이라인’에서 운영하는 ‘루지’는 운동경기[sports]를 위한 것도 아니고 ‘경주’[ 競走;racing;빠르기를 겨루는 것]을 위한 시설도 아니며 그냥 놀이[leisure] 시설입니다.

이것에 대해 여러 모로 살펴 보았는데, 가장 가까운 속성은 ‘attraction=summer_toboggan‘인 것 같으며, 리프트는 ‘aerialway=chair_lift‘인 것 같습니다.

참고로, 눈썰매장 같은 곳에서 사람을 실어 나르려는 쓰임새가 아니라 눈썰매를 끌고 올라가려 쓰는 리프트 장치라면 ‘[aerialway=drag_lift]’를 써야 할 것입니다.

# 요약 : ‘루지’를 ‘summer_toboggan’으로 보아야 하는 까닭

- 운동경기 용이 아니라 놀이시설이다.(운동경기 용으로 ‘toboggan’과 ‘bobsleigh’ 같은 것도 봐 주십시오.)

- 경주용이 아니다.(레저용이다.)

- 루지 경로는 단순 (흔히 마당에 그려진)’달림길’[track]이 아니다.

- 무엇보다도 ‘루지’는 (전동)’카트’가 아니다.(이것에 대해 아래에 조금 더 덧붙이겠습니다.)

‘summer_toboggan’ 꼭지에는 분명히 ‘a wheeled cart is used to navigate the slide’ 바퀴 달린 카트(썰매)도 이 꼭지에 해당함을 나타내고 있습니다.

그리고 경주용 달림길이 아니므로 ‘leisure=track’을 쓰지 말라고 하고 있습니다.

그리고 ‘sport=karting’ 꼭지를 보시면 ‘a variant of open-wheel motorsport with small, open, four-wheeled vehicles called karts, go-karts, or gearbox/shifter karts depending on the design.’이라고 못 박아 놨습니다.

따라서 놀이기구로써 ‘루지’는 ‘attraction=summer_toboggan’로 지정하는 것이 가장 알맞다고 생각합니다.

저작권법과 관련해서는 앞서 구글의 국내지도 반출 문제도 있는 걸 알고 해서 꽤 신경을 써서 알아본 바로, 어디는 몇몇 지도는-국토부 지도 같은 경우- 저작권법에서 자유롭다는 글을 확인했으며, 거꾸로 정부 누리집 어디선가는 국토부의 지리정보를 이용하는 것은 법에 걸리며 실제로 그걸 OSM에 이용하면 뭔가 에러가 생긴다는 글을 보기도 했습니다.(정부 누리집 여기저기에 지리 데이터들이 많고 그런 것들 가운데는 SHP 형식으로 배포되는 데이터들이 있습니다. 사실 그렇게 공개해 놓고 또 그걸로 2차 저작물을 만들면 문제가 생긴다는 것이 법률적으로 어떻게 되는지 까지는 저로서는 잘 모르겠습니다. 그냥 보고 이용하는 것까지는 괜찮은데 그걸로 다른 결과물을 만들면 걸린다는 건지…)

여기서 잠깐 꼭 덧붙여야 할 것은, 법조문을 우리가 해석해서 판단하는 것은 별 도움이 안 될 뿐만 아니라 오히려 위험이 크다는 게 제 생각입니다. 법은 우리가 흔히 쓰는 일상 표현과 다른 그 나름의 표현 방식이 있으며 그 차이는 우리 일상 말글살이와는 무척 큽니다. 게다가 법조문에서 쓰는 낱말 뜻이 우리가 일상에서 쓰는 말뜻과 다른 경우도 많습니다. 따라서 우리가 법조문을 보고 해석하고 판단해서는 안 되며 그 때문에 법조문을 보는 것은 큰 틀에서 판단하는 데에는 도움이 되나 그것이 결정적일 수는 없습니다. 그것이 저도 필요하면 법조문을 가끔 찾아 보지만 그것으로 판단하려 하지 않는 까닭입니다.

여튼 그래서 일단은 국토부 지도를 이용하는 것이 불법은 아닌 것 같다는 생각으로 이용을 하였으나, 다른 분(텔레그램 @changwooryu)이 알려주신 바로는 저작권법이 아니라 ‘공간정보관리법 제16조(기본측량성과의 국외 반출 금지)‘에 걸린다고 합니다.

지금까지 ‘저작권’에만 한눈 판 것이 실수였던 것입니다.

굳이 결론을 내 보자면, 국내 지리정보로 만든 지도의 정보는 외국으로 나가서는 안 되며, OSM의 서버는 외국에 있기 때문에 이에 해당이 됩니다.(만약 OSM이 데이터 서버를 국내에 짓는다면 법률에 따라 괜찮을 수도 있지만, 이런 일은 일어나기 어렵겠지요? ^^)

좀더 쉽게 풀어 보자면, 일단 국내 회사가 서비스하는 국내지도는 모두 법에 걸리며 외국 회사가 서비스하는 경우에는 (2022년 기준으로)’구글 지도’ 정도가 법에 걸리겠네요.(좀더 정확하게 정의하자면 한국 땅 안에 서버를 두고 서비스되는 지도 데이터를 다른 지도 만드는 것에 쓰면 불법이고 한국 땅 안에 서버가 없는 지도는 괜찮다는 얘기가 됩니다만, 일반인인 우리가 서버가 어디에 있는지 까지 물어보지 않고서야 어찌 알겠습니까! ^^)

혹 다른 분들도 저와 비슷한 실수를 하실까 봐 기록을 남겨 둡니다.

* 한 줄 요약 : (2022년 기준)모든 국내지도와 구글지도는 OSM을 그리는 데 쓰면 안 된다!

오픈스트리트맵을 편집하면서 가장 어려운 편집이 새로 개통되거나 공사가 끝난 건물들을 나오지도 않는 위성사진에 그리는 것이 가장 어려운 편집이라고 생각합니다. 위성사진들이 오래전에 찍은 사진들이 많고 왜곡된 사진들이 많습니다. 안보이는 사진도 있죠.

아파트에 관리사무소, 경비실은 무슨 건물로 태그해야 하나요? 적절한 태그를 모르겠습니다.